वास्तु शास्त्र का महत्व और मूल सिद्धांत

भारत में वास्तु शास्त्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। यह विद्या वैदिक काल से चली आ रही है, जब भवन निर्माण को केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता था। वास्तु शास्त्र, शब्दशः “स्थापत्य का विज्ञान” है, जो भूमि, दिशा, स्थान और प्राकृतिक ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है।

इतिहास और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

वास्तु शास्त्र की जड़ें सिंधु-सरस्वती सभ्यता तथा वैदिक साहित्य में देखी जा सकती हैं। प्राचीन मंदिरों, महलों एवं घरों के निर्माण में इन सिद्धांतों का पालन किया गया, जिससे घर न केवल सुंदर दिखे, बल्कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहे। भारतीय संस्कृति में आज भी घर की नींव रखने से लेकर गृह प्रवेश तक हर कार्य में वास्तु शास्त्र के नियमों का अनुपालन किया जाता है।

मूल सिद्धांत

वास्तु शास्त्र के मुख्य सिद्धांत पांच तत्वों—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—पर आधारित हैं। भवन निर्माण के दौरान दिशा (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम), भूखंड का आकार, प्रवेश द्वार की स्थिति और कमरों का स्थान इन तत्वों के संतुलन को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।

घर निर्माण में वास्तु का महत्व

भारतीय समाज में यह विश्वास है कि वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। इसके विपरीत यदि वास्तु दोष हो तो पारिवारिक जीवन में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि घर बनाते समय लोग वास्तु विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं और शुभ मुहूर्त तथा ग्रहों की अनुकूलता को भी ध्यान में रखते हैं।

इस प्रकार, वास्तु शास्त्र केवल एक प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बना हुआ है।

2. मुहूर्त का चुनाव: शुभ समय की भूमिका

घर निर्माण या गृह प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सही मुहूर्त का चयन भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत यदि उचित समय पर की जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव अधिक होता है। मुहूर्त का अर्थ होता है—वह विशिष्ट काल या समयावधि जो किसी कार्य के लिए शुभ मानी जाती है।

स्थानीय प्रथाएँ एवं पंचांगों का महत्व

भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में मुहूर्त चुनने की स्थानीय परंपराएँ हैं। उत्तर भारत में विक्रम संवत पंचांग लोकप्रिय है, जबकि दक्षिण भारत में तमिल पंचांग या मलयालम कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः, परिवार के पंडित या ज्योतिषी, जातक की जन्म कुंडली और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देखकर शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण के आधार पर मुहूर्त निर्धारित करते हैं।

प्रसिद्ध भारतीय पंचांगों का संक्षिप्त परिचय

| पंचांग का नाम | प्रमुख क्षेत्र | विशेषता |

|---|---|---|

| विक्रम संवत पंचांग | उत्तर भारत | सामान्य धार्मिक कार्यों में प्रयोग |

| शालिवाहन शक पंचांग | महाराष्ट्र, कर्नाटक | सरकारी कैलेंडर के रूप में भी मान्य |

| तमिल पंचांग | तमिलनाडु | तमिल संस्कृति के पर्वों हेतु उपयोगी |

| मलयालम पंचांग | केरल | स्थानीय त्यौहार व अनुष्ठानों के लिए आवश्यक |

मुहूर्त चयन करने के प्रमुख कारक:

- तिथि: हिन्दू कैलेंडर की शुभ तिथियाँ (अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी आदि)

- वार: सप्ताह का दिन (सोमवार, गुरुवार को ज्यादा शुभ माना जाता है)

- नक्षत्र: रोहिणी, हस्त, मृगशिरा आदि नक्षत्र विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं

- योग व करण: इनकी गणना भी पंडित द्वारा देखी जाती है ताकि कोई दोष न रहे

इस प्रकार, गृह निर्माण या गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त चुनते समय स्थानीय प्रथाओं और मान्य पंचांगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है तथा वास्तु दोष से बचाव होता है।

3. ग्रह नक्षत्रों का मेल और उनका प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर निर्माण के समय ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का मेल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों की अनुकूलता और शुभ योग से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे परिवार को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र में भी ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के मेल को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन, नींव डालने तथा गृह प्रवेश जैसे मुख्य कार्य मुहूर्त के अनुसार किए जाते हैं।

ग्रहों की स्थिति का महत्व

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि जैसे प्रमुख ग्रह शुभ भाव में होते हैं, तब वे घर निर्माण के लिए सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। यदि इन ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो तो वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर में तनाव, बीमारी या आर्थिक संकट जैसी समस्याएँ आ सकती हैं।

नक्षत्र और मुहूर्त

घर निर्माण शुरू करने से पहले शुभ नक्षत्र जैसे रोहिणी, मृगशिरा, हस्त या पुष्य आदि का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। ये नक्षत्र सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्य को बिना बाधा के पूर्ण करने में सहायक होते हैं। सही मुहूर्त का चयन ज्योतिषीय गणना द्वारा किया जाता है ताकि ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूलता सुनिश्चित की जा सके।

सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह

जब ग्रह और नक्षत्र अनुकूल होते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से होता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पारिवारिक संबंध भी मजबूत होते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में घर निर्माण की योजना बनाते समय ज्योतिषीय सलाह अवश्य ली जाती है ताकि गृहस्थ जीवन सुखमय और समृद्धिपूर्ण बने।

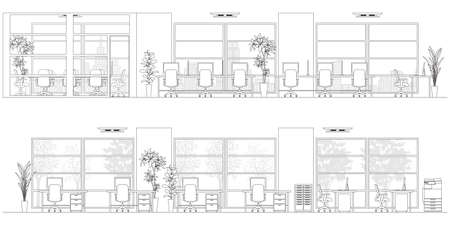

4. घर की दिशा, स्थान और डिज़ाइन संबंधी परंपराएँ

भारतीय वास्तु शास्त्र में भवन निर्माण के लिए दिशा, स्थान और डिज़ाइन का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह मान्यता न केवल सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी है, बल्कि इसके पीछे व्यावहारिक और वैज्ञानिक तर्क भी निहित हैं। प्रत्येक दिशा (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) का अपना विशेष महत्व और प्रभाव होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए घर के विभिन्न हिस्सों की योजना बनाई जाती है।

दिशाओं के अनुसार भवन की योजना

| दिशा | सुझावित उपयोग | तर्क |

|---|---|---|

| उत्तर (North) | प्रवेश द्वार, लिविंग रूम | उत्तर दिशा को कुबेर (धन के देवता) की दिशा माना जाता है; यहाँ से अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त होता है। |

| पूर्व (East) | पूजा कक्ष, मुख्य द्वार | पूर्व दिशा सूर्य के उदय की दिशा है; इसे शुभ व ऊर्जा देने वाली मानी जाती है। |

| दक्षिण (South) | शयन कक्ष, भारी वस्तुएँ | दक्षिण दिशा को यम (मृत्यु के देवता) की दिशा कहा गया है; यहाँ शांति व स्थिरता के लिए शयनकक्ष उपयुक्त माना जाता है। |

| पश्चिम (West) | भोजन कक्ष, स्टोर रूम | पश्चिम में गर्मी अधिक होती है; इसे कम समय उपयोग वाले कमरों के लिए चुना जाता है। |

स्थान निर्धारण की पारंपरिक पद्धति

वास्तु शास्त्र अनुसार भूमि चयन करते समय भूखंड का आकार, ढलान तथा आसपास का वातावरण देखा जाता है। समतल भूमि, स्वच्छ परिवेश और शुभ पड़ोस को प्राथमिकता दी जाती है। इसके पीछे यह तर्क है कि स्वस्थ पर्यावरण रहने वालों के स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए आवश्यक है।

डिज़ाइन संबंधी परंपराएँ:

- मुख्य द्वार: पूर्व या उत्तर में होना शुभ माना जाता है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है।

- आंगन: घर के मध्य में आंगन या ओपन स्पेस रखने से वेंटिलेशन एवं रोशनी पर्याप्त रहती है।

- रसोईघर: आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) में रसोई रखना उचित समझा जाता है क्योंकि यह अग्नि तत्व से संबंधित है।

- सीढ़ियाँ: पश्चिम या दक्षिण में बनाना उत्तम माना गया है ताकि उत्तर एवं पूर्व खुला रहे।

इन परंपराओं के पीछे का तर्क

पुराने समय में भवन निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि परिवार को प्राकृतिक संसाधनों का लाभ अधिकतम मिले—जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा का बहाव और मौसम की प्रतिकूलताओं से सुरक्षा। यही कारण है कि आधुनिक समय में भी वास्तु शास्त्र की ये परंपराएँ प्रासंगिक बनी हुई हैं और इनके पालन से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

5. स्थानीय सामग्रियों और निर्माण शैली का विशेष स्थान

भारतीय वास्तु शास्त्र में यह माना जाता है कि घर निर्माण के लिए स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक निर्माण तकनीकों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, भूमि संरचना और सांस्कृतिक विरासत अलग-अलग हैं। इसी कारण, वास्तु शास्त्र प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त सामग्रियों एवं शैलियों को अपनाने पर बल देता है।

स्थानीय सामग्रियों का महत्व

उदाहरण के लिए, राजस्थान में पत्थर, गुजरात में मिट्टी और पश्चिम बंगाल में बांस जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्राचीन समय से होता आया है। इन सामग्रियों की उपलब्धता न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि वे पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं और स्थानीय जलवायु के अनुसार भवनों को टिकाऊ बनाती हैं। वास्तु शास्त्र में यह भी उल्लेख मिलता है कि स्थानीय सामग्रियाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह (प्राणशक्ति) को बनाए रखने में सहायक होती हैं।

निर्माण तकनीक और पारंपरिक शैलियाँ

भारत के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न निर्माण तकनीकें प्रचलित हैं—जैसे दक्षिण भारत में ‘चेट्टिनाड’ शैली, हिमालयी क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर का मिश्रण, या पूर्वोत्तर राज्यों में बांस आधारित निर्माण। इन पारंपरिक शैलियों का उद्देश्य न केवल वास्तु सौंदर्य बढ़ाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि घर प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रहे।

परंपरा और आधुनिकता का मेल

आजकल अनेक लोग आधुनिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, किंतु वास्तु शास्त्र के सिद्दांतों के अनुसार घर निर्माण में स्थानीय परंपराओं एवं सामग्रियों को प्राथमिकता देना चाहिए। इससे भवन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, उसकी ऊर्जा संतुलित रहती है तथा निवासियों को मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार, वास्तु शास्त्र, मुहूर्त और ग्रहों के मेल के साथ-साथ, भारतीय क्षेत्रों के अनुसार स्थानीय भौतिक सामग्रियों, निर्माण तकनीकों और पारंपरिक वास्तु शैलियों का समावेश करना ही घर निर्माण की आदर्श विधि मानी जाती है।

6. नवीनता और परंपरा का संतुलन

आधुनिक भारतीय घरों के निर्माण में वास्तु शास्त्र, मुहूर्त और ग्रहों के मेल का समावेश करना आज की आवश्यकता बन गया है।

मॉर्डन डिजाइन और पारंपरिक वास्तु का संयोजन

वर्तमान समय में घरों की डिजाइनिंग में जहां एक ओर वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों को महत्व दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मॉर्डन आर्किटेक्चर एवं इनोवेटिव डिजाइन भी अपनाए जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, घर के मुख्य द्वार की दिशा, रसोईघर एवं पूजा स्थल का स्थान पारंपरिक वास्तु के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जबकि इन स्थानों की सजावट व फर्नीचर लेआउट आधुनिक ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर की जाती है।

परंपरा और नवाचार: व्यवहारिक दृष्टिकोण

भारतीय संस्कृति में परंपरा को सहेजने के साथ-साथ तकनीकी उन्नति व नवीनता को अपनाना भी जरूरी हो गया है। अब लोग ऐसे घर चाहते हैं जो ऊर्जा की बचत करें, पर्यावरण-अनुकूल हों और साथ ही वास्तु दोषों से मुक्त रहें। इसके लिए स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, एनर्जी-एफिशिएंट विंडोज़, और ग्रीन रूफ्स जैसी आधुनिक सुविधाओं को परंपरागत वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप ढाला जाता है।

संतुलित समावेश: भविष्य की ओर कदम

आज का भारतीय गृहस्वामी अपने निवास में न केवल पारंपरिक ऊर्जा व सकारात्मकता चाहता है बल्कि सुविधा, सुंदरता और टिकाऊपन भी चाहता है। इसलिए गृह निर्माण की प्रक्रिया में मुहूर्त व ग्रह दशा का ध्यान रखते हुए नए डिजाइनों, सामग्री एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यही संतुलन आने वाले समय के लिए आदर्श गृह निर्माण विधि को दर्शाता है, जिसमें परंपरा और नवीनता दोनों एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं।