1. गोशाला के फर्श की स्थानीय शैली एवं वास्तुशास्त्रीय विशेषताएँ

स्थानीय शैली में फर्श निर्माण की परंपरा

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गोशालाओं के फर्श का निर्माण स्थानीय जलवायु, मिट्टी की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार किया जाता है। ग्रामीण भारत में आज भी अधिकतर गोशालाओं के फर्श मिट्टी, गोबर एवं चूने के मिश्रण से बनाए जाते हैं, जिससे प्राकृतिक ठंडक, स्वच्छता और आर्थिकता बनी रहती है। शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में सीमेंट-कंक्रीट या टाइल्स का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन पारंपरिक सामग्री अधिक स्वास्थ्यवर्धक और वास्तु अनुकूल मानी जाती है।

फर्श निर्माण में प्रयुक्त परंपरागत सामग्री

| सामग्री | स्थानीय उपलब्धता | लाभ |

|---|---|---|

| गोबर-मिट्टी का मिश्रण | ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत सुलभ | प्राकृतिक जीवाणुरोधी, तापमान संतुलन, सस्ता |

| चूना (Lime) | अधिकांश राज्यों में उपलब्ध | कीटाणुनाशक, नमी नियंत्रण, मजबूत |

| सीमेंट-कंक्रीट | हर जगह उपलब्ध | मजबूत, टिकाऊ, सफाई आसान |

| ईंट/टाइल्स | शहरों व कस्बों में उपलब्ध | जल्दी तैयार, सुंदर दिखने वाला |

वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभता एवं स्वच्छता के उपाय

- पूर्व या उत्तर दिशा: फर्श की ढलान पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए ताकि जल निकासी ठीक रहे और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।

- गोबर से लिपाई: सप्ताह में एक बार गोबर से फर्श की लिपाई करने से वातावरण शुद्ध रहता है व वास्तु दोष दूर होते हैं।

- ऊँचाई: फर्श भूमि स्तर से कम-से-कम 6 इंच ऊँचा बनाएं ताकि जलजमाव से बचाव हो सके।

- प्राकृतिक प्रकाश व हवादारी: फर्श ऐसी जगह हो जहाँ सूर्य की किरणें व ताजगी बनी रहे। इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

- मूल्यांकन: नियमित अंतराल पर फर्श की स्थिति की जांच करें और जरूरत पड़ने पर मरम्मत करवाएं।

निष्कर्ष:

गोशाला के फर्श की स्थानीय शैली और वास्तुशास्त्रीय विशेषताओं का ध्यान रखते हुए यदि परंपरागत सामग्री एवं विधि अपनाई जाए तो न केवल पशुओं को स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण मिलता है बल्कि समृद्धि एवं शुभता भी बनी रहती है।

2. छत का निर्माण: जलवायु, पर्यावरण एवं वास्तु सिद्धांत

गोशाला की छत के निर्माण में स्थानीय मौसम, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ तथा वास्तुशास्त्रीय सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। छत की डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि वह भीषण गर्मी, भारी वर्षा और सर्दी जैसे विभिन्न मौसमीय प्रभावों से गोवंश की रक्षा कर सके। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें:

स्थानीय मौसम के अनुसार छत की डिजाइन

स्थानीय जलवायु के अनुसार छत का ढलान (स्लोप) और ऊँचाई निर्धारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बारिश वाले क्षेत्रों में अधिक ढलान वाली छत उपयुक्त होती है ताकि पानी आसानी से बह सके, वहीं गर्म और शुष्क क्षेत्रों में फ्लैट या कम ढलान वाली छत बेहतर रहती है, जिससे अंदरूनी तापमान नियंत्रित रह सके।

| मौसम | छत की प्रकार | सामग्री सुझाव |

|---|---|---|

| बारिश अधिक | तेज ढलान वाली छत | टाइल्स, गैल्वनाइज्ड आयरन शीट |

| गर्मी व धूप अधिक | फ्लैट या हल्की ढलान वाली छत | थर्मल इंसुलेटेड शीट, मिट्टी/टाइल्स |

| ठंडी जलवायु | मध्यम ऊँचाई व ढलान | लकड़ी, थर्मोकॉल पैनल्स |

सामग्री चयन के वास्तुशास्त्रीय सुझाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार प्राकृतिक एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे- कच्ची मिट्टी, टाइल्स, बांस अथवा ईको-फ्रेंडली शीट्स का प्रयोग शुभ माना जाता है। इससे गोशाला का तापमान संतुलित रहता है और पशुओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते हैं। साथ ही, ऐसी सामग्रियाँ पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं।

वेंटिलेशन एवं प्रकाश व्यवस्था

छत की ऊँचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि हवा का संचार सुचारु रूप से हो सके। वास्तु के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा में वेंटिलेशन एवं स्काइलाइट्स देने से प्राकृतिक रोशनी और ताजगी बनी रहती है। इससे गोशाला में नमी कम होती है और रोग फैलने की संभावना भी घटती है। नीचे दी गई तालिका में वेंटिलेशन एवं प्रकाश हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं:

| स्थान/दिशा | वेंटिलेशन/प्रकाश उपाय |

|---|---|

| पूर्व दिशा | खिड़कियाँ एवं ऊपरी स्काइलाइट्स लगाएँ |

| उत्तर दिशा | रोशनदान एवं जालीदार वेंटिलेटर लगाएँ |

| दक्षिण-पश्चिम दिशा | हवादार खिड़कियाँ रखें परन्तु सीधे सूर्यप्रकाश से बचाव करें |

संक्षिप्त सुझाव:

– स्थानीय शैली की छतें अपनाएँ

– टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री चुनें

– पर्याप्त वेंटिलेशन तथा प्राकृतिक प्रकाश सुनिश्चित करें

– वास्तुशास्त्रीय दिशाओं का पालन करें ताकि गोशाला में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।

3. दीवारों की बनावट: प्राकृतिक सुरक्षा, ताप एवं वास्तु सिद्धांत

स्थानीय सामग्री का चयन

गोशाला की दीवारों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है स्थानीय उपलब्ध सामग्री का चयन करना। पारंपरिक भारतीय गोशालाओं में आमतौर पर मिट्टी, ईंट या पत्थर का उपयोग किया जाता है। इन सामग्रियों का चयन न केवल क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार किया जाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि गोशाला प्राकृतिक रूप से ठंडी और हवादार रहे। स्थानीय पत्थर या कच्ची ईंटें दीवारों को मजबूती प्रदान करती हैं और साथ ही साथ पारंपरिक स्वरूप बनाए रखती हैं।

दीवारों की ऊँचाई और मोटाई

| सामग्री | अनुशंसित ऊँचाई (मीटर) | अनुशंसित मोटाई (से.मी.) |

|---|---|---|

| मिट्टी | 2.0 – 2.4 | 30 – 45 |

| ईंट | 2.1 – 2.5 | 23 – 30 |

| पत्थर | 2.0 – 2.4 | 35 – 50 |

दीवारों की ऊँचाई इस प्रकार रखनी चाहिए कि गोवंश को पर्याप्त वेंटिलेशन मिले, साथ ही उन्हें बाहरी तापमान और धूल से सुरक्षा भी मिले। मोटी दीवारें गर्मी में ठंडक और सर्दी में ताप प्रदान करती हैं।

रंग और प्लास्टरिंग के वास्तु उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गोशाला की दीवारों का रंग हल्का पीला, हल्का हरा या सफेद होना शुभ माना जाता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और पशुओं को शांत रखते हैं। दीवारों पर चूने का प्लास्टर या गाय के गोबर से लेप लगाना पारंपरिक भारतीय पद्धति है, जिससे जीवाणुरोधी गुण मिलते हैं तथा गंध नियंत्रण में मदद मिलती है।

वास्तु दिशा निर्देश एवं दीवारों की स्थिति

- पूर्व या उत्तर दिशा की दीवारें थोड़ी अधिक ऊँची हो सकती हैं ताकि सूर्यप्रकाश नियंत्रित रहे।

- दक्षिण-पश्चिम दिशा की दीवारें अधिक मोटी रखने से गर्म हवाएँ अंदर नहीं आतीं।

- मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे।

स्थानीय शैली एवं वास्तु शास्त्र का समन्वय

स्थानीय शैली के अनुरूप गोशाला की दीवारें न केवल सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं बल्कि वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार निर्मित होने पर स्वास्थ्यवर्धक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। सही सामग्री, ऊँचाई, मोटाई और रंग का चयन कर प्राकृतिक सुरक्षा, ताप नियंत्रण व शुभता प्राप्त की जा सकती है।

4. गोशाला में परंपरागत स्थानीय तत्वों का समावेश

भारतीय वास्तुशास्त्र में गोशाला की संरचना केवल व्यावहारिकता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें स्थानीय शिल्प, लोक-कलाएँ तथा सांस्कृतिक प्रतीकों का भी विशेष स्थान होता है। इन तत्वों का समावेश न केवल गोशाला को सौंदर्यपूर्ण बनाता है, बल्कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य भी स्थापित करता है।

स्थानीय शिल्प और कारीगरी का महत्व

गोशाला के फर्श, छत व दीवारों में क्षेत्रीय कारीगरों द्वारा निर्मित पारंपरिक शिल्प जैसे लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी की सजावट या बाँस की बुनाई का प्रयोग किया जा सकता है। इससे संरचना स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान दर्शाती है तथा स्थानीय समुदाय के लोगों को रोजगार भी मिलता है।

लोक-कलाओं और चित्रकारी की भूमिका

दीवारों पर स्थानीय लोक-कला जैसे मधुबनी, वारली या पिथौरा चित्रकारी का उपयोग करने से वातावरण सकारात्मक बनता है एवं पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। ये चित्रें प्रायः पशुओं, प्रकृति व धार्मिक प्रतीकों को दिखाती हैं, जिससे गोशाला में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

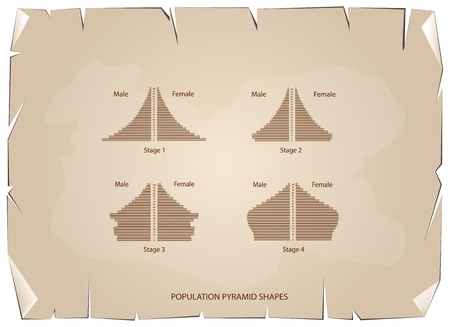

पिरामिड व मंडलाकार आकृतियों का वास्तुशास्त्रीय महत्व

गोशाला के निर्माण में पिरामिड या मंडलाकार (सर्कुलर) आकृतियों का समावेश वास्तुशास्त्र के अनुसार ऊर्जा संतुलन हेतु अति लाभकारी माना जाता है। यह न केवल भवन को स्थायित्व देता है बल्कि उसमें रहने वाले पशुओं की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। नीचे दिए गए तालिका में विभिन्न आकृतियों के लाभ दर्शाए गए हैं:

| आकृति | वास्तुशास्त्रीय महत्व |

|---|---|

| पिरामिड (त्रिकोणीय) | ऊर्जा संकेन्द्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि |

| मंडलाकार (गोलाकार) | ऊर्जा प्रवाह में संतुलन, मानसिक शांति |

| आयताकार/चौकोर | स्थिरता एवं सुरक्षा प्रदान करता है |

परंपरा और आधुनिकता का संगम

समकालीन वास्तुशास्त्रीय डिज़ाइन में परंपरागत तत्वों को शामिल कर न केवल भवन को अद्वितीय बनाया जा सकता है, बल्कि गोवंश के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार, गोशाला की संरचना में सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों का उत्तम समन्वय संभव हो पाता है।

5. गोशाला का रख-रखाव एवं सफाई: वास्तु-आधारित उपाय

कृषि व गोशाला से उत्पन्न अपशिष्ट प्रबंधन

गोशाला के फर्श, छत और दीवारों की नियमित सफाई न केवल स्वच्छता के लिए आवश्यक है, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में भी सहायक है। स्थानीय शैली में निर्मित गोशालाओं में अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित तालिका में कुछ मुख्य उपाय दिए गए हैं:

| अपशिष्ट प्रकार | प्रबंधन विधि | वास्तु सुझाव |

|---|---|---|

| गोबर | बायोगैस, खाद निर्माण | पूर्व या उत्तर दिशा में इकठ्ठा करें |

| मूत्र | प्राकृतिक उर्वरक, जैविक कीटनाशक | पूर्व या ईशान कोण में संग्रहित करें |

| अन्य ठोस अपशिष्ट | कंपोस्टिंग, पुनर्चक्रण | दक्षिण-पश्चिम कोने से दूर रखें |

प्राकृतिक सफाई के उपाय

स्थानीय परंपराओं के अनुसार प्राकृतिक सफाई सामग्री जैसे नीम की पत्तियाँ, गोमूत्र तथा हल्दी का उपयोग करना चाहिए। इनसे न केवल रोगाणुओं का नियंत्रण होता है, बल्कि फर्श एवं दीवारों की आयु भी बढ़ती है। सप्ताह में कम से कम एक बार इन सामग्रियों से पूरी गोशाला की सफाई करनी चाहिए।

साफ-सफाई हेतु दैनिक क्रियाएँ:

- प्रत्येक सुबह और शाम फर्श की झाड़ू और पोछा लगाएं।

- गायों के मल-मूत्र को तुरंत साफ करें।

- गोबर एवं मूत्र को निर्धारित स्थानों पर इकट्ठा करें।

वास्तुशास्त्र की दृष्टि से सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की विधियाँ

वास्तु शास्त्र के अनुसार गोशाला की नियमित सफाई और उचित अपशिष्ट प्रबंधन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके लिए दीवारों पर हल्दी अथवा चूने का लेप किया जा सकता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। साथ ही, हवा और प्रकाश के उचित संचालन हेतु फर्श व छत का डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए कि ताजा हवा एवं प्राकृतिक प्रकाश अंदर आ सके।

ऊर्जा संतुलन हेतु मुख्य बिंदु:

- पूर्व-दक्षिण दिशा में खुली खिड़कियाँ रखें ताकि सूर्य का प्रकाश पहुंचे।

- फर्श की ढलान उत्तर-पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए जिससे जल निकासी सही रहे।

- दीवारों पर धार्मिक या शुभ प्रतीकों का अंकन करें।

इन वास्तु-आधारित उपायों को अपनाकर न केवल गोशाला स्वच्छ एवं स्वस्थ रह सकती है, बल्कि वहाँ रहने वाली गायों के स्वास्थ्य व उत्पादकता में भी वृद्धि होती है तथा वातावरण में स्थायी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

6. स्थानीय संदर्भ में वास्तुशास्त्रीय अनुरूपता के लाभ

गोशाला का निर्माण करते समय स्थानीय शैली एवं वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करने से गोशाला में रहने वाले पशुओं की सेहत, समृद्धि और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र न केवल संरचनात्मक मजबूती पर बल देता है, बल्कि ऊर्जा प्रवाह, प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन और जल निकासी जैसे पहलुओं को भी महत्व देता है। स्थानीय शैली का सम्मिलन क्षेत्रीय जलवायु, उपलब्ध संसाधनों और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे गोशाला अधिक टिकाऊ और अनुकूल बनती है।

वास्तुशास्त्र एवं स्थानीय शैली के प्रमुख लाभ

| लाभ | विवरण |

|---|---|

| स्वास्थ्य | सही दिशा और वेंटिलेशन पशुओं को ताजगी तथा बीमारियों से बचाव प्रदान करता है। |

| समृद्धि | ऊर्जा संतुलन से दूध उत्पादन एवं पशु-पालन में वृद्धि होती है। |

| सकारात्मक वातावरण | स्थानीय निर्माण सामग्री एवं पारंपरिक डिजाइन मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। |

| टिकाऊपन | स्थानीय संसाधनों का उपयोग गोशाला को दीर्घकालीन बनाता है। |

| पर्यावरण अनुकूलता | प्राकृतिक प्रकाश व हवा के आवागमन से पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। |

गोशाला की फर्श, छत एवं दीवारों में वास्तुशास्त्रीय सुझावों की भूमिका

फर्श को पूर्व-पश्चिम दिशा में ढालना जल निकासी हेतु उपयुक्त माना जाता है, वहीं छत की ऊँचाई और वेंटिलेशन गर्मी व नमी को नियंत्रित करता है। दीवारों में स्थानीय ईंट या पत्थर का प्रयोग तापमान संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। इन सबका सम्मिलन पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है।

निष्कर्ष:

गोशाला निर्माण में स्थानीय शैली एवं वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अपनाने से न सिर्फ पशुओं के लिए आदर्श वातावरण मिलता है, बल्कि सम्पूर्ण परिसर में सकारात्मकता, समृद्धि व स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होती है। यह भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं आधुनिक आवश्यकताओं दोनों का संतुलन स्थापित करता है।